「家での勉強をどうやってサポートしたらいいの?」「塾に行かせるのは難しいけれど、何か方法はないかな?」、そんな悩みを持つ保護者の方は多いでしょう。

親が毎日つきっきりで教えるのは大変ですし、子どもに合った学習方法を見つけるのも一苦労です。しかし、最近ではAIを活用した学習ツールが登場し、自宅学習の強力なサポート役となっています。

AI(人工知能)は、子どもの理解度や学習の進み具合を分析し、その子にぴったりの問題を出題したり、苦手な部分を重点的に練習させたりすることが可能です。

この記事では、そんなAI学習ツールの魅力や具体的な活用方法・人気アプリの紹介・選び方のポイント・注意点までを詳しくご紹介します。自宅学習に役立つ情報を、ぜひ参考にしてください。

AI学習ツールとは?その特徴とメリット

AI学習ツールは、人工知能が子どもの学習状況や理解度を分析し、個別に最適な学習内容を提示してくれる次世代の教育サポートツールです。

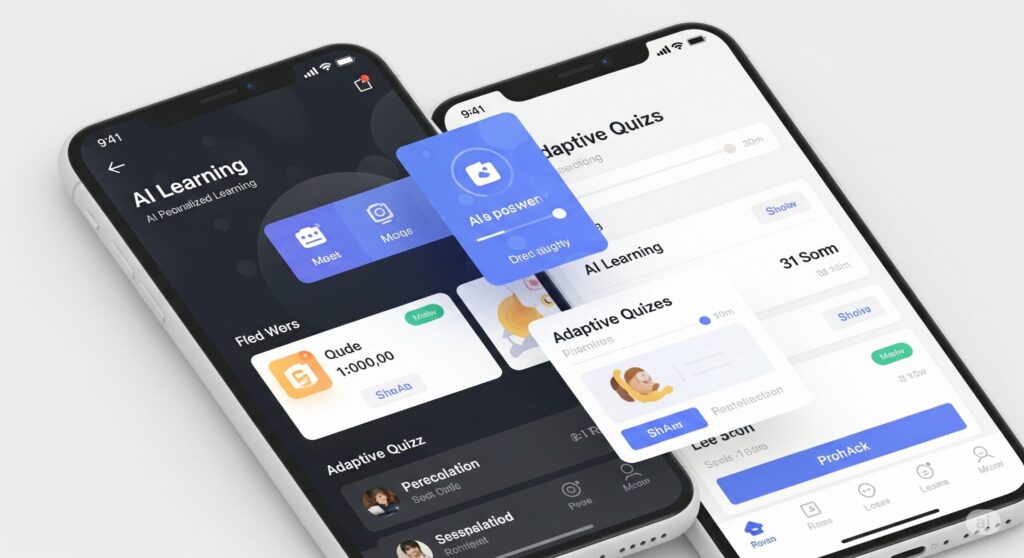

タブレットやスマートフォンを使って手軽に取り組める点が魅力で、家庭でも無理なく活用できます。ここでは、AI学習ツールの基本的な仕組みや利用することで得られる主なメリットをご紹介します。

AIを使うメリットとは?

AIを活用した学習アプリの一番のメリットは、子ども一人ひとりの学習スタイルや習熟度に合わせて内容を自動調整してくれる点です。過去の解答データや学習の傾向を分析して、最適な問題や復習ポイントを選んでくれるため、効率的に学習を進めることができます。

さらに、AIは学習記録を残してくれるため、保護者が学習の進み具合を簡単に把握できます。子どもがどの教科でつまずいているのか、どれくらい理解できているのかを客観的に確認でき、サポートしやすくなります。

これまでのドリルとどう違う?

従来の紙のドリルでは、子どもがどこでつまずいたかを把握するのが難しい場面もありました。しかし、AIドリルは子どもの解答スピードや間違いの傾向を自動で分析し、特に苦手な部分を繰り返し練習できるように工夫されています。

また、最近のアプリにはキャラクターや音声ナビゲーション、ゲームのような演出が取り入れられており、学習へのモチベーションを高めてくれます。飽きやすい子どもでも、楽しく続けられる仕組みが整っています。

家庭学習におすすめのAIドリル・質問アプリ5選

市販の教材に加えて、AIを活用したドリルや質問アプリが家庭学習の選択肢として注目されています。子どもの苦手分野に合わせて問題を出してくれるものや、分からないところを丁寧に解説してくれるアプリなど、その種類はさまざまです。

ここでは、特に人気があり、実際に多くの家庭で使われているおすすめのAI学習アプリを5つピックアップしてご紹介します。

スマイルゼミ(タブレット学習)

専用のタブレットを使用するタイプで、小学生から中学生まで幅広い学年に対応しています。イラストやアニメーション、ポイントを貯めてごほうびがもらえる機能などが、子どものやる気を引き出します。保護者用の管理画面では、学習内容や理解度を一目でチェックできます。

Qubena(AIドリル)

AIが解答履歴をもとに自動で問題を出題し、弱点を重点的に復習できます。中学・高校範囲まで対応しており、学校教育との相性も良好です。短時間で効率よく学習したい家庭に向いています。

スタディサプリ(動画+問題)

プロ講師によるわかりやすい授業動画と、問題集がセットになった学習サービスです。AIが子どもの習熟度を分析し、最適な学習プランを提示してくれます。月額料金で兄弟も使えるので、コスパの良さも魅力です。

トウコベ(チャット型AI家庭教師)

LINEのように、気軽に使えるチャット型質問アプリです。わからない問題を写真で送ると、AIや人間の先生が解説してくれます。タイピングが苦手な小学生でも操作しやすく、理解しやすい解説が受けられます。

トドさんすう(幼児~小学生向け)

算数に特化したゲーム感覚の学習アプリです。カラフルな画面や音声ガイドがあり、遊びながら学べる工夫が満載です。数の概念や計算を自然に身につけたい幼児~低学年の子どもにおすすめです。

AI学習ツールの効果的な使い方

便利なAIツールも、使い方を工夫しなければ効果が薄れてしまいます。子どもの集中力や学習ペースに合わせた活用法や、保護者のサポートのあり方によって、AIツールの真価が発揮されます。

ここでは、学習効果を最大限に引き出すための具体的な使い方や、日常に無理なく取り入れるポイントを詳しく解説します。

習慣づけが大事

毎日同じ時間に取り組むようにすると、学習のリズムが整いやすくなります。最初は短時間でもよいので、「毎日続ける」ことを目標にするのがおすすめです。習慣になれば、子ども自身で進んで学ぶ姿勢が育ちます。

声かけやチェックも忘れずに

AIに任せきりにせず、保護者の声かけも大切です。「がんばってるね」「よくできたね」といった言葉が、子どものやる気を高めます。また、アプリが提供する学習レポートを定期的にチェックすることで、子どもの理解度を把握しやすくなります。

子どもに合ったアプリを選ぶポイント

AI学習ツールは便利ですが、子どもの性格や学習スタイルによって向き・不向きがあります。すべての子どもにとって「万能なツール」は存在しないからこそ、慎重に選ぶことが大切です。

ここでは、年齢別のおすすめタイプや機能面の比較を踏まえながら、子どもにぴったりのアプリを選ぶためのポイントをまとめます。

対象年齢と教科をチェック

アプリにはそれぞれ、対象年齢や対応教科が設定されています。購入前に、自分の子どもの年齢や学びたい教科に合っているかをしっかり確認しましょう。

お試しできる期間を活用

多くのアプリには、無料のお試し期間があります。まずはその期間に使ってみて、子どもが興味を持って取り組めるかを観察しましょう。実際に使ってみることで、相性の良し悪しがわかります。

使いやすさ・デザインも大切

操作がわかりやすいことや、画面デザインが見やすく直感的に使えるかどうかも重要です。キャラクターや音声案内があると、子どもがより楽しんで使うようになります。

AI学習アプリの注意点と課題

AI学習ツールは非常に有用な一方で、依存や使いすぎといった懸念点も存在します。また、すべてをAI任せにしてしまうことで、子ども自身の考える力を育む機会が減る可能性も否定できません。

ここでは、AI学習ツールを使う際に保護者が気をつけたい点や、現在の技術的課題についても触れていきます。

使いすぎを防ぐには?

AI学習アプリは楽しくてついつい長時間使ってしまうこともあります。使用時間をあらかじめ決めておいたり、タイマー機能を活用したりして、使いすぎを防ぎましょう。目や身体への負担にも配慮が必要です。

全部をAIにまかせない

AIはとても便利なツールですが、すべてを任せきりにするのは避けたいところです。理解が難しい部分や、感情面のフォローには、人の関わりが必要です。保護者や先生のサポートと組み合わせることで、より効果的な学習が可能になります。

まとめ|AIで学ぶ力を育てよう

AI学習ツールは、子どもの家庭学習を支えてくれる心強いパートナーです。自分のペースで進められるだけでなく、弱点の克服や学習の習慣化にもつながります。

大切なのは、子どもに合ったアプリを見つけて継続的に使うこと、そして保護者も一緒に見守りながら声をかけていくことです。

今後もAI技術は進化し続けますが、基本となるのは家庭の中での学びの環境です。まずは気になるアプリを試して、子どもにとっての「学ぶ楽しさ」を見つけていきましょう。

Kurashi with AI

Kurashi with AI