「忙しくて勉強の時間がとれない」「続かない自分に落ち込む」と感じている方にこそ試してほしいのが、AIを活用した学びの習慣化です。

AIなら、1日5分でも効率よくスキルアップをサポートしてくれます。 この記事では、語学や資格、教養を短時間で学べるAIアプリや、忙しくても続けやすい学習プランの立て方について詳しく解説します。

スキマ時間を活かして、生活に無理なく学びを取り入れるヒントを得たい方は、ぜひ参考にしてください。

主婦の学びが続かないのはなぜ?

AIを使って学習を習慣化する前に、なぜ続かないのかを明確にすることが重要です。自分に合った方法を選ぶための第一歩になります。

続けられない原因を理解し、対策を立てることで、学習へのハードルをグッと下げることができます。

まとまった時間が取れないから

日々の生活では、家事・育児・仕事などやることが山積みで、学習のためのまとまった時間を確保するのが非常に難しくなります。

「30分は確保しないと意味がない」「1時間勉強できないと効果がない」と思い込んでしまい、結局何も手をつけられないまま1日が終わるというケースも多いです。

さらに、自分の時間を確保しようとすると、家族に申し訳ないと感じてしまうこともあり、学びを優先することに罪悪感を抱いてしまう人もいます。

このような状況が繰り返されると、学ぶ意欲そのものが失われてしまい、結果的に継続できなくなるのです。

教材選びに迷って行動できない

世の中には、語学・資格・教養など、あらゆる分野の教材やアプリが数えきれないほど存在しています。

種類が多すぎて「何から始めればいいのかわからない」「自分のレベルに合っているか不安」といった理由で選べず、結局学習をスタートできないまま時間だけが過ぎてしまう人も少なくありません。

また、ネットの口コミやランキングを見て迷いが深まることもあります。最初の一歩が踏み出せない状態が続くと、「学ぶこと自体がハードルの高いもの」だと感じてしまい、結果的に学習意欲を失ってしまう悪循環に陥ることがあります。

モチベーションが長続きしない

最初は「頑張ろう」とやる気満々で始めたとしても、時間が経つにつれてそのモチベーションを維持するのは簡単ではありません。

特に、すぐに成果が出にくい学習(語学や資格など)の場合、「こんなにやっているのに全然身についていない気がする」と不安になり、次第に手が止まってしまいます。

また、周囲と比較して落ち込んだり、進捗が思うようにいかないことで自信をなくしたりすることもあります。

さらに、目標が高すぎたり、スケジュールがきつすぎたりするとプレッシャーが強くなり、継続が難しくなる原因にもなります。自分に合ったペースでの学びが、モチベーション維持には不可欠です。

AIが学習習慣化をサポートするメリット

学習が継続しない理由が明らかになったら、次に注目したいのが「AIの力を活用する」ことです。

AIは単なるアプリではなく、学習のサポート役として、私たちのライフスタイルに寄り添いながら、よりスマートな学びを実現してくれます。

スケジュールに応じた最適な提案

AIはユーザーの生活リズムや行動パターンを学習し、毎日のスケジュールに合わせた最適な学習時間や内容を自動で提案してくれます。

例えば、朝の通勤前や子どものお昼寝時間など、5〜10分のスキマ時間を「学びのゴールデンタイム」として提案することで、忙しい中でも無理なく続けられる仕組みをつくります。

自分でスケジュール管理をする手間も省けるため、「今日は何をすればいいか」と迷う時間がなくなり、すぐに学習に取りかかることができます。

学習履歴を分析してレベルを自動調整

AIは過去の学習履歴や回答の正誤、理解度の傾向をもとに、現在のレベルに最適化された教材や問題を提案してくれます。

これにより、難しすぎて挫折したり、逆に簡単すぎて飽きてしまったりすることがなく、常に「ちょうど良い」レベルの課題に取り組むことが可能になります。

また、苦手分野を重点的に強化したり、得意分野を伸ばしたりと、個別最適化された学習ができるのもAIならではの魅力です。効率的にステップアップできることで、達成感とやる気の持続にもつながります。

通知機能で継続を促してくれる

AIアプリには、ユーザーの習慣やペースに合わせたリマインダー機能が搭載されており、「そろそろ学習の時間ですよ」といったやさしい通知で日々の継続を促してくれます。

さらに、一定期間の継続に対して「◯日連続達成!」などのメッセージが届くこともあり、達成感やモチベーションの維持にも効果的です。

忘れがちなスケジュールでも、AIがまるでパーソナルトレーナーのように声をかけてくれるため、サボりがちな人でも自然と習慣化しやすくなります。

1日5分から始めるおすすめAI学習アプリ5選

ここでは、忙しい人でも継続しやすく、実際にスキルアップ効果が期待できるAI学習アプリを5つ厳選して紹介します。

使い方が簡単で、スキマ時間にも対応できるアプリばかりなので、ぜひ自分に合うものを見つけてください。

1. Duolingo(語学学習)

Duolingoは、英語をはじめとする多言語に対応した語学学習アプリで、1日5分から始められる手軽さが魅力です。クイズ形式のレッスンやキャラクターとの対話がゲーム感覚で進められ、楽しみながら学習を継続できます。

AIが学習履歴を分析し、苦手な分野やミスが多い箇所を重点的に強化してくれるため、効率的なスキルアップが可能です。

リマインダー機能もあり、自然と習慣化できるようサポートしてくれるので、語学初心者にも最適な一歩です。

2. スタディプラス(学習記録+AI分析)

スタディプラスは、自分の学習時間や教材の進捗を記録できるアプリで、記録データをもとにAIが分析・アドバイスをしてくれます。

どの時間帯に集中できているか、どの教科に偏っているかなど、学習傾向を可視化できるため、自己管理がしやすくなるのが特徴です。

目標設定や達成グラフもあり、継続のモチベーションにもつながります。 また、他のユーザーと励まし合えるSNS的な機能もあり、孤独になりがちな学習も楽しく続けられます。

3. コソ勉(資格・検定向けAI講座)

コソ勉は、簿記や英検、FPなどの資格・検定に対応したAI講座アプリです。スライド式で短時間でも集中して学べる教材構成が特徴で、5分程度の空き時間でも効率よく知識を吸収できます。

AIが過去の回答から苦手分野を分析し、出題内容を自動で調整してくれるため、無理なく実力を伸ばしていけます。

また、暗記モードや復習タイミングの通知など、忙しい人でも継続しやすい工夫が満載です。スマホ1台で完結するのも大きな魅力です。

4. ChatGPTやClaude(AI講師型)

ChatGPTやClaudeのような生成AIは、まさに“対話型の講師”として学習を支えてくれる存在です。わからない単語や概念を質問すれば、その場で噛み砕いた説明が返ってきます。

さらに、英語長文の要約や計算問題の解説、作文の添削まで対応できるため、教科を問わず幅広く活用できます。

AIとの会話形式なので、講義のような堅苦しさがなく、自分のペースで深く学べるのが魅力です。オリジナルの問題を作ってもらうことも可能です。

5. FiNC(ヘルス・教養)

FiNCは健康管理に特化したAIアプリですが、栄養学・心理学・フィットネスなどの“教養系”コンテンツも充実しており、生活習慣の改善と同時に知識を深めることができます。

毎日の体調記録や歩数・食事データから、AIがパーソナライズされたアドバイスを提供してくれます。

ヘルスケアに興味のある方はもちろん、日常の中でちょっとした学びを得たい人にもおすすめです。忙しい日々の中でも、自分を整えながらスキルアップできるのがFiNCの魅力です。

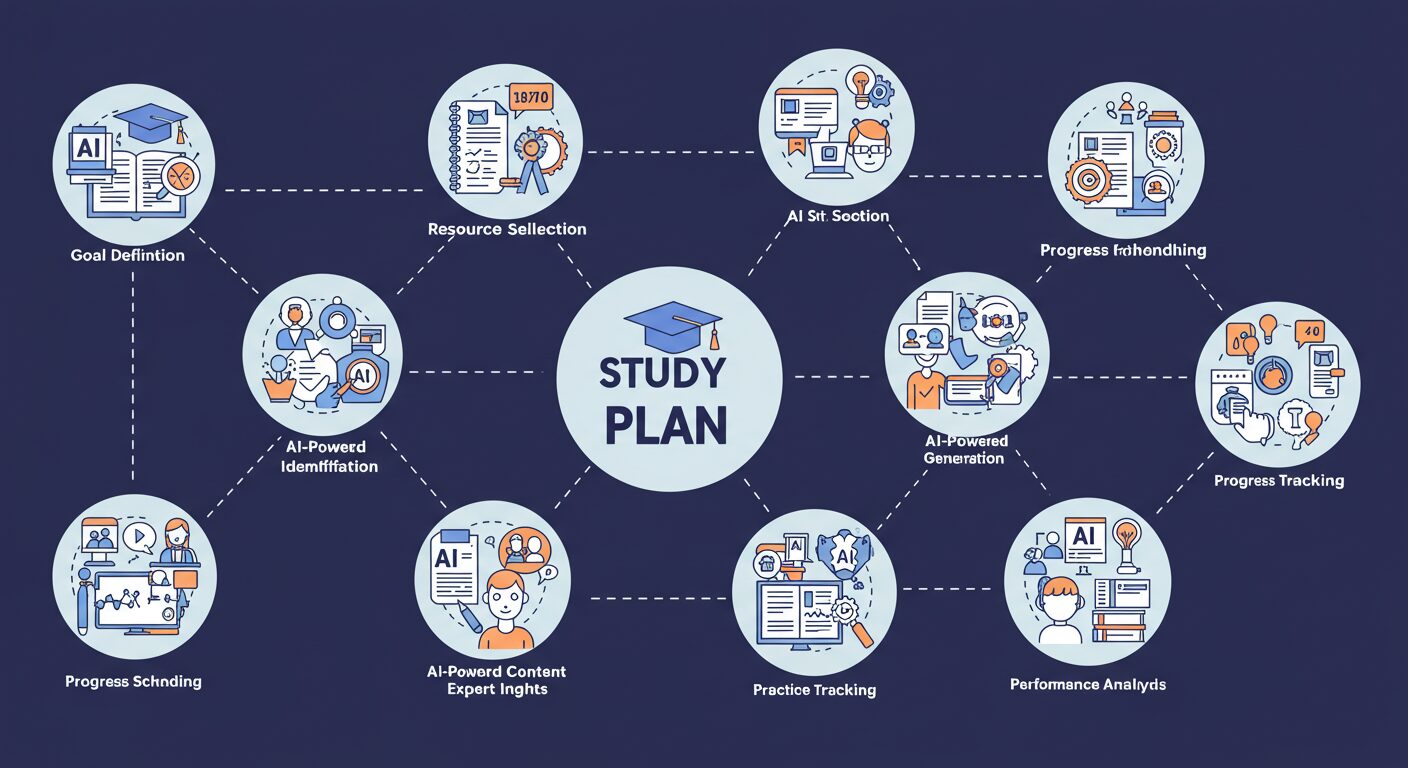

AIを活用した学習プランの立て方

学習アプリを使うだけでも一定の効果はありますが、より高い成果を得たい場合は、計画的に取り組むことがポイントです。

AIのサポート機能を最大限に活かしながら、自分に合ったスケジュールや進め方を見つけていくことで、無理のない習慣化が可能になります。

ここでは、AIと併用できる学習プランの立て方を紹介します。

最初は「1日1問」からスタート

学びを始めるときに「毎日30分」「1週間で〇ページ」といった高い目標を立ててしまうと、達成できなかったときに落ち込んでしまうことがあります。

最初のハードルを下げ、「1日1問だけ」「1日5分だけ」と決めておくことで、気軽に取り組めて習慣化しやすくなります。 達成感を得やすくなることで、自然と継続につながり、結果的に学習量も増えていきます。

曜日ごとにテーマを決めてメリハリをつける

毎日同じ分野を学ぶと飽きてしまうこともあるため、曜日ごとにテーマを設定するのも効果的です。

たとえば、月曜は語学、火曜は資格、木曜は読書の要約、金曜は復習といった具合に分けることで、学習内容に変化が生まれ、モチベーションを保ちやすくなります。

また、決まった曜日に決まった内容を学ぶことで、記憶の定着にも良い影響を与えるといわれています。

学習内容の見える化でモチベーションを保つ

学習記録をアプリ内のカレンダーやグラフで可視化することで、自分がどれだけ取り組んだかを一目で確認できます。

数字やビジュアルで「積み上げ」が見えると、モチベーションが保ちやすくなります。

AIが自動で学習ログを記録してくれるアプリを使えば、入力の手間も省けるため、ストレスなく継続することが可能です。

集中できる時間帯を見つけて固定化する

人にはそれぞれ集中しやすい時間帯があります。朝のコーヒータイム、夜寝る前のリラックスタイムなど、自分にとって最も学びやすい時間を見つけて、そのタイミングに固定することで習慣化しやすくなります。

AIアプリの中には、集中力が高まる時間帯を提案してくれるものもあるため、そうした機能を活用するのもおすすめです。

週に一度の振り返りと調整を忘れずに

1週間に一度、どれだけ学習ができたか、どこに課題があるのかを振り返る時間を設けることも大切です。

進捗状況を確認し、もし無理があったようであれば次週は少しハードルを下げるなど、柔軟に学習プランを見直していきましょう。

AIのレコメンド機能があるアプリなら、振り返りの材料として学習ログや成果の可視化をしてくれるので便利です。

続けるコツとモチベーション維持の工夫

どんなに便利なツールを使っても、継続できなければ効果は半減してしまいます。学びを「習慣化」するためには、自分自身が無理なく続けられる工夫が必要です。

ここでは、挫折しやすい人でも続けやすくなるようなモチベーション維持のコツをご紹介します。

目標を小さく設定して成功体験を積む

「1ヶ月で資格取得!」のような大きな目標ではなく、「1日5分の学習を1週間続ける」など、小さな目標をクリアしていくことがモチベーションの維持につながります。

達成できたという実感が積み重なることで、自信もつき、より大きな目標にも挑戦しやすくなります。

AIアプリの中には、達成記録やバッジがもらえる機能がついているものもあるので、楽しみながら学びを続けられるでしょう。

ごほうび制度を活用する

学習を継続するごとに小さなごほうびを設定するのも有効です。 たとえば、「5日間連続で取り組めたら、お気に入りのカフェでスイーツを食べる」など、自分が楽しみにできるごほうびを用意しておくと、学習のモチベーションになります。

AIアプリに記録された進捗と連動させて、ごほうび達成のタイミングを判断するのも一つの方法です。

家族や友人と共有して応援してもらう

学習の進捗を家族や友人に報告したり、SNSで公開したりすることで、他者の目が「やる気スイッチ」になることもあります。

自分一人で抱え込まず、周囲の人の応援や共感を得ることで、継続のモチベーションにつながる場合があります。

スタディプラスのように、他者と交流できる学習記録アプリを使うのもおすすめです。

あえて「学び」を生活に組み込む意識を持つ

忙しい日常の中で学習時間を確保するのは難しいものです。しかし、「料理中に英語を聞く」「通勤中に講座を流す」など、生活の一部に“ながら学習”を取り入れることで、無理なく継続しやすくなります。

音声対応のAIアプリを活用すれば、両手がふさがっていても学習が可能になるため、忙しい人にぴったりです。

完璧を求めず「できた日」を褒める

人は誰でも学習ができない日があります。そのような日は自分を責めるのではなく、「今日はできなかったけど、昨日は頑張った」とポジティブに捉えることが大切です。

完璧を求めず、できた日をしっかり認識し、自分を褒める習慣をつけることで、前向きな気持ちで継続することができます。

AIの記録機能を見返しながら、少しずつ積み上げてきた自分を実感することが、次の一歩への励みになります。

まとめ

学びを続ける上で最大の壁は「時間のなさ」や「モチベーションの低下」ですが、AIをうまく活用することでその壁は大きく軽減されます。

AIはスケジュールを最適化し、進捗を可視化し、そしてやる気を引き出すパートナーとして、日々の学習に寄り添ってくれます。

特に「1日5分から始められる」手軽さは、忙しい主婦や会社員にとって非常に大きなメリットです。

学びのハードルを下げてくれることで、これまで続かなかった人でも成功体験を積み重ねていける可能性が高まります。

ぜひ、今回紹介したAIアプリや学習法を取り入れて、あなたに合った“自分磨きの習慣”を始めてみてください。

Kurashi with AI

Kurashi with AI